| 成都没有海,我却在这场展览捡走一把贝壳 | 您所在的位置:网站首页 › 尹韵雅 燕 › 成都没有海,我却在这场展览捡走一把贝壳 |

成都没有海,我却在这场展览捡走一把贝壳

|

跟王庆松、翟永明的对谈分享结束了。集体合照环节也结束了。 我跳入了舞台前聚集的人群,伸手拍拍尹韵雅的肩膀,正忙着跟其他新旧朋友聊天的她转身看向我,立刻拉住我的手塞进了两枚贝壳,那一刻相信来人都会心不自觉地发紧。

·成都当代影像馆,尹韵雅与王庆松、翟永明的《两种距离》分享对谈会。图源©成都当代影像馆 尹韵雅没有问关于展览的问题,或者,作为观众的我怎么看待她的作品,只是颇为紧张地连问带说:拿贝壳了吗?她发现自己到台上不太会说话,自己有点社恐。 要跟尹韵雅对视不是一件轻松的事,她的身姿修长比四川女孩的平均身高起码高出一个头,一袭黑色长大衣触达小腿根的位置。这样的衣服说简单的确简单,但是,要撑起来不容易。

·在为看展观众讲解的尹韵雅。图源©成都当代影像馆 穿上黑大衣的尹韵雅,披着黑色长发轻飘飘地落在自己的作品前,又轻飘飘地离开了,像一个游走在晦暗展厅里的旁观者,讲述着每件作品的创作故事,冷静地,似乎与她没有关系。 于是,我又走回了展厅,走进了尹韵雅构建的“潮间带”。

“我想尹韵雅或许是想借用地理学上的潮间带区域各类物种多样性生存状态,对应表达人类居住环境下风云变幻中的“潮间带”的真实处境。”摄影艺术家王庆松这样说,他也是这次正在成都当代影像馆展出《潮间带》展览的策展人。 擅长场面调度、宏大叙事的王庆松说:以前,他对尹韵雅创作的这种类型的摄影作品没有感觉。但是,尹韵雅把自己写的小燕子的故事给到他时,他心里有了奇怪的触动。

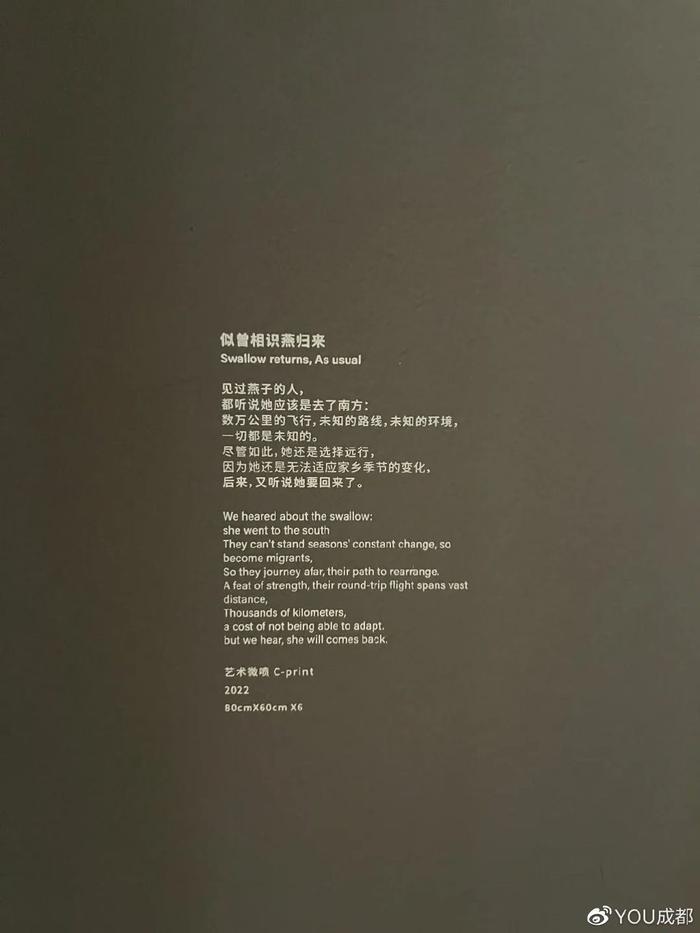

·摄影艺术家王庆松。图源©成都当代影像馆 他想起了老家,想起了童年,并在陌生人面前毫不避讳地谈论自己名字跟油田抹不掉的关系,如何从东北辗转到湖北,再从湖北逃离一路奔进了北京。 王庆松提起的“小燕子的故事”挂在展览入口处的左侧,实际上是一候鸟的故事。这件作品不太耀眼,观众很容易被空间里铺有大片贝壳的装置吸引目光,而这件由六幅画面构成的组图,只是静静地悬挂在墙上,旁边是尹韵雅这篇关于候鸟的随笔。

·《似曾相似燕归来》,尹韵雅。图源©成都当代影像馆 “似曾相识燕归来”,作品名字源于宋代晏殊的《浣溪沙》,如果你还能背诵这首词无疑就从文字层面解码了这件作品。 作者要表达的情感直接甚至于说直白:去年天气旧亭台,无可奈何花落去,那无端端的怅惘感自然地自这七个字里流淌出来了。 六张图,从左往右,从上往下,首先一张灰暗的画面仿佛是重重迷雾,一只燕子穿破雾障显露出身影,并在最炽烈的红色背景中振翅并于空中留下清晰的身姿,随后它与那如雷电般的线条、迷雾、狂风纠葛,最后再次消失、隐没在叠叠层层的晦暗里。

·尹韵雅的每件作品都会配以自己写的一首诗歌,从文字维度来诠释自己的作品。 文字表达了感伤、怅惘,而画面与充满细节的文字表达的意境相反,更具有一种力量,呈现着燕子与自然命数的博弈场景。创作者仅仅是一个旁观者,刚刚好,在那个位置看见了这只不甘的燕子并用六张切片记录下来它在飞走前的几个瞬间。 致正在读信的你: 不知不觉中,我已飞行了两个月。现在我的上空,是若隐若现的星辰。我的下方,是雾气笼罩的村庄,说实话,我不知自己具体身在何处。天气略凉。这是我第一次迁徙。 我亦不知目的地的名字,只知道,到了温暖的地方,大家才会停下。飞行似乎让所有的一切都平面化了,像一张纸一样平。那些村庄,电线杆,人,狗,车,烟囱,河流,都那么遥远,它们的声音也消失了。留鸟适应了四季,适应了秩序,可我们没有。既然被赐予了翅膀在身,地球转动,温度改变,我们飞行。 我开始朝南转向了,现在我的高度远远超出了大多数生物的视线范围。此时风很大,很快会把月亮也吹走。重申一次,这是我第一次迁徙,每日都是陌生的,每日所见是从未见过的图景,却那么相似。太阳从我的左侧升起,划过我的背部,又自我的右侧沉入地平线。对我来说,没有太多旅途的兴奋,燕子必须在第一次迁徙时记下这上万公里的路线,为下一次迁徙引航。队伍中几位前辈已经历过多次长途飞行,对于他们来说,这一切不是那么陌生,但也并不熟悉,毕竟眼下这片大陆被人改造得太快了。只有在人无法过多触及的上空,我们飞行之处,才算是无意识的疆域,等待着被他们争夺,拆分。 遇到气流,我们总是散开,又重聚在一起,就像呼吸。黑夜白昼互相融化对方,它们的过渡是蓝。我不停地扇动的翅膀也是带有蓝色的,为了每天能争取更多的距离,我在破晓之时就出发,星辰开始闪烁才停下。每个夜晚,我借宿在陌生的树上,屋顶上,崖壁中,滴落着雨水的岩石下,也会偶尔想起那个与兄弟姐妹拥挤着互相取暖的小窝,我出生在那儿。而现在,每一个夜晚的“家”都是临时的,在这些暂时的栖身之处中,必须保持警惕。我不得不用以前的习惯来布置这个临时的庇护所:头插入翅膀,用自己的体温,温暖自己。我并不在乎这段时日里的居无定所,白天的飞行的疲惫,和对接下来日子的计划,足够让我忘记自怜。并且,如你所知,居无定所的日子,是暂时的。 有人说“候鸟的故事是一个承诺的故事,一个对归来的承诺”。我不知究竟是何意,我只知道我爱的是那个我出生的地方,它温暖又明亮。这也是每年我们要回来的原因,我的记忆在那,我的世界在那,只有在那,才有无忧无惧的酣眠。 穿过村庄和街道,穿过河流和苔原,越过森林与城市,我们在沉睡的动物的气息中飞行,在月光的边缘中飞行,在潮水的起落之间飞行,在明亮与阴霾中飞行,没有国界,也不会拥挤,我们的周遭,太广阔了。有时候,风大得令我们无法着陆,找寻一个栖身之所,要与大风对抗很久,直到钻进一个缝隙或者洞穴,我们才敢睡去。几日前悬崖上的那个傍晚,当鹰隼出现时,我看到它锋利的爪子背后的眼睛里,没有任何怜悯。 天气好的时候,我们飞得很高,气压沉闷时,我们则紧密而低垂地聚集在一起。白天,我在同伴面前表现得和他们一样,轻巧,充满力量,没有太多语言,除了飞行,就是觅食。我们只有迁徙时聚集到一起,才会为同伴所见,剩余的时间,不过是各自默默生存着。迁徙不是件容易的事,就连每经历一场大雨,都会少几只燕子。我们互相作伴,审慎又不漠然。别担心,我在鸟群中,和他们越来像,现在几乎难以区分,黑色泛着蓝光的羽毛,白色的腹部,差异不算大的体型。我们当然不同,可我们又都一样。我也尽量表现得和他们如出一辙,到下一次再见到你,或许不知哪一个是我。 噢对了,几周前飞越海洋的经历有必要一提。那是我第一次从海面上空飞过,我不知道身下海洋的名字。头一次看见海,只有两种蓝色,天的浅蓝与海的深蓝,海面的泛光使我突然有一种愉快的感觉,我想这就是你说起过的“美”吧。只是海上空的风和我平时穿过的风的味道有所不同,少了树叶的清香,多了一丝腥味。秋季的阳光不再炙热,只感觉温暖。可数小时后我们进入一片灰色,就不再有深蓝与浅蓝的分界线。除了灰色,还有寒冷。在一片巨大的不见底的灰色中,我的前面,后面,上面,下面,都没有能倚靠的任何,我头一次感受到自己是在空中,这种“空”并非天空的空,而是虚“空”。我被悬置在这未知之中,在灰色中飞行。我什么也看不见。风太大了,暴雨降至,我们被巨风吹得散落开来,也偏离了航线,此时的每一只鸟,都是极其孤独和恐惧的,随着气流下坠,飘零。云又变成了雨,变成了大片的水流,倾倒进大海,在雨水和灰色之中,我几乎分不清,自己是在空中,还是已坠入海中。 被外力拆散的群体中的个体,如同进入了一个支离破碎,迷失无措的世界。可我们都有一种能力:既然适应、迁移或消亡时选择了迁徙,这选择必然造就某种力量,它转换为对星辰的感知,保留在了基因之中。哪怕被寒冷和恐惧裹挟着,我依旧能感觉到太阳与地球的方位,正是这种感知力,牵引着我们的方向,召唤着我们的回归,无需语言,我一直觉得,在我们身上,存在某种秘密,不然,何以为来去的方向? 风暴之后,我们又聚集到了一起,继续前行。就这样在深海之上,无处停歇,连续飞行了三天三夜,不吃不喝,才抵达陆地。从此我知道了,无论是风暴,或雷电,大雨和夜晚,我们都不能停下,那些停下的鸟儿,再也没有回到我们中间。到达海岸后,我的翅膀是滚烫且酸痛的,我的喉咙也是灼热且干渴的,我的羽毛则湿漉漉乱糟糟的。太疲惫了,没有力气再去寻找庇护所,在海岸边的村庄中一间房子的顶上,大家顶着黑夜便睡着了。我们挤在一起,温暖,又困倦。那是旅途中一场相当沉的睡眠,以至于我好似回到了一只雏燕,在还没长出羽毛的时候,在一个用河岸边的淤泥一颗颗垒成的小窝里,和兄弟姐妹们等待父母的归来,我们总是使出全身力气大声叫喊着,奋力扇动翅膀,生怕表现不够出众,父母的这轮喂食就会将自己忘却。 清晨醒来,大家已经在为继续迁徙而作准备,我的喙裂开了一点儿,翅膀上的飞羽也在暴雨中折断一些,再看看那些老燕子们,他们的羽毛虽陈旧但有力,他们的喙上满是划痕但愈发坚硬,他们的眼睛警惕而深邃。燕子的数量好像少了一些,可是谁记得呢,毕竟我们都一样。我能感觉到,很快就要到那个温暖的地方了,它能让我们度过每年中寒冷而艰难的时日。如果顺利的话。我会在春天的时候回来,我喙上的裂缝会愈合,我折断的飞羽也会重新长出,这是迁徙之路赐予我的力量。 我曾听你说起,这个世界的中心,被定义为那些夜晚依旧光亮的地方,人们总喜欢从黑暗的故乡,来到光亮的聚集地,寻求生机。你还说,人们认为只有在光亮的地方才能被看到。可是,我在无数个傍晚飞过楼房的窗口,看到灯光之下,只有人和他们的影子,互相注视着对方。在我的记忆里,夜晚虽是黑暗的,却那么温暖,那个离你最近的村落,父母数次往返于河岸的湿地,一次又一次将泥土衔在嘴里筑造的小巢,是我们的归途。听你说二十世纪末,人类也曾史无前例地出现大迁徙,数百万人漂泊离开,他们流落异乡的原因,或许出于希望,或许出于绝望。不知陆地上迁徙的滋味如何?是否更加不易?毕竟只有天空才没有界限,没有规则。我也想听听他们的故事,可我猜测没有故事能长过我们迁徙的路,这路被刻在轻盈的飞羽中,只有我自己知道。我和我的同伴们早已适应这个被放逐的时代,既能在山谷中穿行,也能在城市中徘徊。记得有一次,我飞过一间车站,站在它对岸的树上,透过玻璃看到里面的人们,他们正在排着长队,不知去往何处,每个人肩上都扛着好像很沉重的行囊,行囊里仿佛背负着一切。我仔细端详着他们,有男人,女人,有长发,短发,他们当然不同,可他们又好像都一样。 候鸟的信件 某年10月21日 这跟创作者尹韵雅的生活经历密切相关,生长于四川小城,到北京电影学院,再到伦敦艺术大学,不断迁徙的过程里使她置身在不同陌生环境里生出敏感、脆弱及深潜的韧劲儿。 既在这样的环境里脆弱地奋起,常常又渴望找到归属或生出一副铠甲把自己包裹起来,这是一种相互矛盾的心理。

·《矛盾》。 就像《矛盾》这件作品,角是牛的武器,而壳是贝类的盔甲,在潮间带两者的肉身依附、生长在没有生命的石块之上,一个长久的矛盾在延续,暧昧在蔓延。 创作者没有要解释,也难以解释,只是在潮间带行走漫步,拾起了这一对对矛盾的组合,把自己的思考、疑惑、困顿放置。

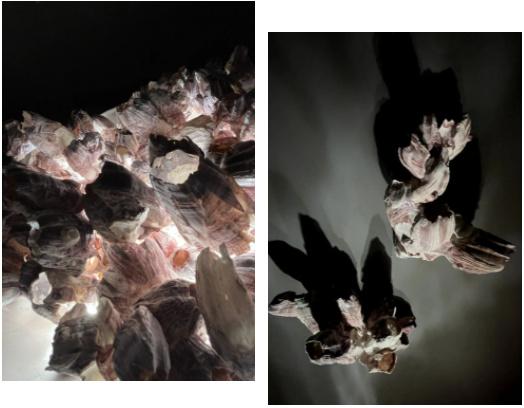

·《房子》。图源©成都当代影像馆 在潮起潮落的潮间带,有候鸟停留觅食,有往来行人捡拾,始终是一个暧昧不清的地带。 在这里,生物们都在寻求一座安全处所,把自己盛放在其中。《房子》中的藤壶就是,或者说象征潮间带的安全之地。

尹韵雅把藤壶搜集起来,一小部分模拟自然情状里竖立的生长状态,大部分装在容器里辅以灯光,满簇歪斜的藤壶透出光来,乍一看是美的、安全的。 可是,反过来看正是藤壶表面透光的褶皱,坚固上显露出异样的脆弱。 安全并非安全,所有的“永恒”“安全”是相对的、暂时的,简单来说是一种美好的幻觉。 一切坚固的东西早已烟消云散了。

·《壳》。 在展厅宽阔的中央,最为醒目的是整片平铺的贝壳们,栏杆浅浅地围了一圈。 当大家都沿着栏杆圈起来的动线绕行观看的时候,尹韵雅走了进去,并不断引导看展的观众随她一起无所顾忌地走进去,走近中央。

·展览现场。图源©成都当代影像馆 心理设防的观众渐渐松了绑,随之走了进去,看尹韵雅踩在贝壳上绕圈行走,观众也复刻了相同的动作。很快,展厅里响起一片贝壳的破碎,磕在水泥地上软软硬硬的声音。 “大家可以仔细听一下,贝壳发出的的破碎声。” 尹韵雅提醒大家,用双脚去感受贝壳崩裂的尖锐声响。 在这片贝壳里,如果稍微观察就知道,选择的贝壳分了几种,有被剥蚀的光滑的,也有保持着原样的——容易被踩坏、不容易被踩坏。

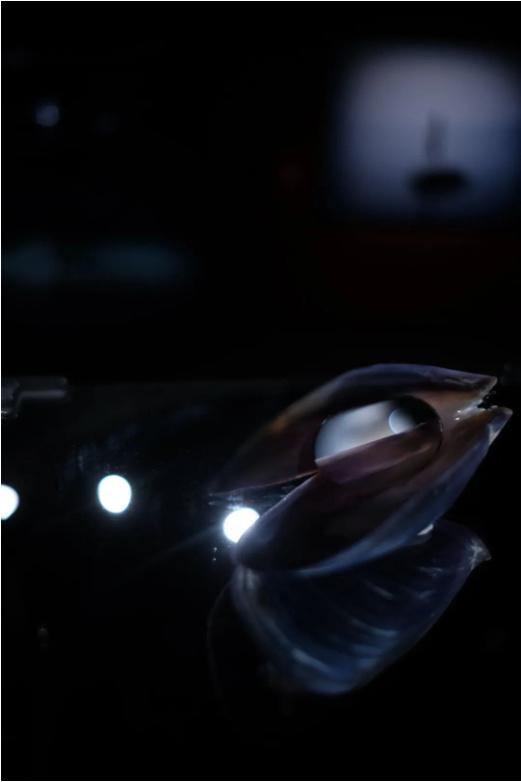

·尹韵雅拍摄的蓝色贝壳细节。 以及大量踩碎的贝壳中间,尹韵雅还放置了一个蓝色的大贝壳,前面有一盏灯,而贝壳里面有一面小镜子。 在完成“破坏”贝壳这个动作后,观众可以通过镜子看到蓝色贝壳里的自己,也可以透过镜子反光看到一片光明。

·尹韵雅的镜头下蓝色贝壳透着微光。 尹韵雅有意突出了在践踏、崩坏之下,种种贝类不同的结局,观众极易把联想的对象指向了我们“人”本身。

关于潮间带,本身指向了湖海与陆地的过渡地带,在《潮间带》展览里引申所指城市化进程里的城乡。 因为站在展厅的中央会发现,作品们要表达的内容与最终呈现拥有两种不同气质——前者指向外部的大海,尹韵雅作为创作者奔离小城后看见的世界;后者又回到了内部——城乡结合的小城、小镇景象。 这是城市与乡村之间的过渡地带,往往也是容易被边缘化的区域,城市与乡村两种力量、气息在这里交锋,宛如尹韵雅成长的小城,而这样的小城镇在中国有无数个。

·《今天,像昨天一样庆祝》,作品在不同光线下的呈现。下图图源©成都当代影像馆 《今天,像昨天一样庆祝》里,江水与河岸作为画面主体,这样的地带上,有背着背篼劳作的妇女,也有驻足停留凝望江水的人,也有点起烟火在庆祝的一撮人群。 或,仅仅是经过一艘轮船,驻停在水面上。 无论是人、物,或正在演绎的某种生活场景,江水与画面远处的一带远山凝望着此岸,此岸的人、物凝望着彼岸,相互对望的关系构成刹那的静止与永恒,或许还暗藏着对某种能够自我放逐之地的遐想。

承载着乡愁的故园仍然传统、保守、陈旧,尹韵雅在其中也试图去探讨性别议题,比如:历来农村里女性劳动劳作的频率总是高于男性的,我们会看见女性背着背篓下田种植、采摘,回归家庭生儿育女,她们又会把儿女背在肩膀上…… 先天生理条件决定男性在身高、力量上优于女性,而为什么总是女性在背负超出自己负荷的重量?

·《如果不能去往远处, 那就从更高处看》,图源©成都当代影像馆 基于这样的思考,尹韵雅在江水的洲心礁石上将男女两位模特的位置进行了对倒,构成了超乎于“美”的某种批判性隐喻。 另外,模特衣着选择了色彩三原色,这三种独立不可分解的颜色,又可以混合出所有颜料的颜色——男女各自独立,相加结合却又生万物。

·《那么明天的你,将去往何方?》 在这一系列的作品里,尹韵雅提出了一个个具象的问题:女性为什么要一直背负?那么,青年们又要去向哪里? 没有答案。尹韵雅只是在思考,用影像的表达方式提出质疑、疑虑,她也看不透,且阻挡不了。

·《一江春水》。图源©成都当代影像馆 家乡早已遥远,乡愁近在手边。小城小镇在更新,它在变得更陌生,而在这片野性丛生的边缘之地,萦绕的乡愁并非理想、完美,是一块遥不可及的乌托邦。 展厅的另一处空间是《一江春水》,尹韵雅把城市边缘地带的生活碎片记录下来用转经筒一样的装置进行呈现。当踏入这间小房间,照片便随着装置转动起来。

·尹韵雅正在观看自己的作品。图源©成都当代影像馆 它们无时无刻不在告诉你,你踏入这片潮间带,就将目睹河流的奔逝——被拆卸,被重建,这土地上曾经存在的家园如一江春水滔滔向前,卷入波涛里成为千万的沙粒。

你只是踏入期间,只能目睹,惋惜一江逝去的春水。它们在阳光下折射一缕缕莹莹的波纹,最后消失,变成转经筒转动时的一番祝祷,以及不断闪回的记忆碎片。 在与王庆松、翟永明的《两种距离》分享对谈会上,王庆松几次追问尹韵雅她的乡愁。尹韵雅没有正面回答,往往把问题抛了回去。 尹韵雅始终谈及“诗意”“暧昧”,她说自己喜欢这种暧昧不清的感觉,充溢着诗意,这种诗意很难被言说,无论是用文字、影像。 的确,记忆不可被言说,觉察不可被言说,那就沉入镜头记录的瞬间,随之感受存在于“潮间带”中鲜活的生命力。

发布于:四川 |

【本文地址】